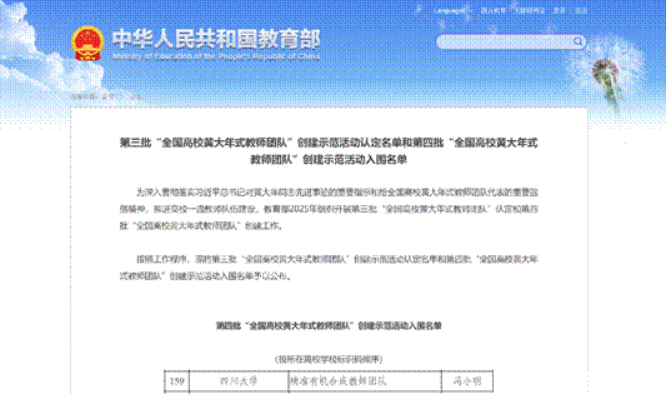

日前,教育部公布了第四批“全国高校黄大年式教师团队”名单,我校化学学院冯小明院士担任负责人的“精准有机合成教师团队”入选。这一荣誉不仅是对团队多年来坚守教育初心、勇攀科研高峰的高度认可,更为我校学科建设、人才培养与科研创新工作注入新动能,标志着我校在高水平教师队伍建设领域再迈新台阶。

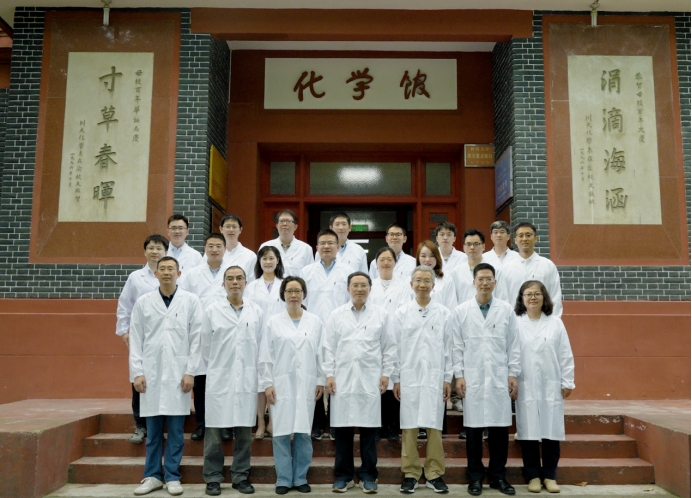

精准有机合成教师团队始终秉持“智慧、勤奋、诚信、自信、抓住机遇、走向成功”的文化内核,精心打造出一支政治素养过硬、专业能力精湛、年龄梯队合理的高水平教学科研团体,现有成员22人,其中中国科学院院士1人、国家杰出青年科学基金获得者3人、优秀青年科学基金获得者2人、海外优青1人、省级人才6人,已构建起涵盖合成化学、分析化学、计算化学、数字模拟等多学科交叉的研究矩阵,为开展前沿学术探索与创新人才培养奠定了坚实基础。

在人才培养领域,团队始终将立德树人作为根本任务,深刻践行“为党育人、为国育才”的初心使命,通过深化本科与研究生思政课程改革,构建起全员、全过程、全方位的“三全育人”机制。一方面,团队围绕精准有机合成领域核心基础课程,系统打造“课程思政”教学集群,其中《手性技术》课程成功入选四川省首批高校课程思政典型案例,成为将专业知识与价值引领深度融合的典范;另一方面,团队创新开展“院士学术大讲堂”“优秀学子朋辈引领”等特色活动,在校园内营造出崇尚真理、追求卓越的学术氛围,有效激发学生的科研热情与学术追求。同时,团队以“教研同一”理念为指引,积极推动优质资源向教学端转化:通过院士、国家杰出青年科学基金获得者等顶尖人才进课堂,将前沿科研视野带入教学场景;通过原创科研成果进课堂,让学生近距离接触学术前沿;通过社会科技热点进课堂,强化知识与现实需求的联结,真正实现科研与教学资源的互通共享。在此基础上,团队依托重大科研任务搭建实践育人平台,以问题导向驱动学习、以科研参与锤炼能力、以榜样引领树立目标,构建起“课堂—实验室—多学科交叉平台—国家级大平台”的全过程多维育人链条,显著提升学生的创新能力、跨学科思维与解决复杂问题的综合素养。团队成员主编的国家级规划教材《有机化学》已被全国20余所高等院校采用,成为高校有机化学教学的重要支撑;其教学与科研成果多次被人民网、中国教育报、中国科学报等权威媒体报道,团队负责人冯小明院士先后荣获“国家杰出教学奖”“全国创新争先奖章”“四川省教书育人名师”等荣誉。

在科研创新领域,团队聚焦手性分子、天然产物、有机光电材料等关键领域的精准合成研究,在新催化剂、新反应、新策略研发方面取得一系列原创性、系统性成果,为我国在该领域的国际竞争力提升作出重要贡献。团队成功开发出具有标志性的手性双氮氧、手性胍、手性季鏻盐、特色卡宾等催化剂,可高效催化70余类有机反应,其中包含一例第一个以中国本土研究工作命名的有机人名反应-“Roskamp-Feng”反应(Feng即冯小明),并修正了美国通用有机化学教材的相关内容。团队发展的精准合成策略已为上百个生物活性分子、天然产物及光电材料提供高效合成路径,为医药、新材料等产业发展提供关键技术支撑。截至目前,团队已在国际高水平期刊发表学术论文900余篇,获授权中国发明专利20余项、美国发明专利2项,其中3项专利已成功转让企业推进产业化研究,实现科研成果向现实生产力的转化。相关研究成果先后荣获国家自然科学二等奖、教育部自然科学一等奖、入选“中国高等学校十大科技进展”、中科院《科学发展报告》、《国家自然科学基金委资助项目优秀成果选编》,并被纳入中国科学院研究生教材《手性合成——不对称反应及其应用》,成为行业内重要的学术参考。2021年,《光明日报》以《冯小明:以原始性创新提升国家科技竞争力》为题,专题报道团队在科学研究领域的突出贡献。

四川大学党委教师工作部 地址:成都市武侯区一环路南一段24号明德楼347室

电话:028-85405390 邮编:610065